Palabra Clave (La Plata), octubre 2024 - marzo 2025, vol. 14, núm. 1, e229. ISSN 1853-9912

Palabra Clave (La Plata), octubre 2024 - marzo 2025, vol. 14, núm. 1, e229. ISSN 1853-9912Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Bibliotecología

Palabra Clave (La Plata), octubre 2024 - marzo 2025, vol. 14, núm. 1, e229. ISSN 1853-9912

Palabra Clave (La Plata), octubre 2024 - marzo 2025, vol. 14, núm. 1, e229. ISSN 1853-9912Dosier

La resistencia espacial: una práctica de biblioteca

Resumen: El presente artículo parte de una investigación en la que se aborda el problema de los procesos de resistencia que en América Latina han permitido la configuración y el funcionamiento de las bibliotecas como respuesta a las problemáticas sociales. En razón de ello, se ubica conceptualmente en la geografía y en particular en el espacio, para desde allí interpelar la bibliotecología en la comprensión de los fenómenos sociales, desencadenando con ello un ejercicio metodológico de corte cualitativo con análisis de contenido en una perspectiva crítica de tal modo que la lectura y el análisis permitan situar el decir en el espacio y el espacio del decir de la biblioteca como parte de la resistencia espacial de los bibliotecarios y las bibliotecarias.

Palabras clave: Territorio, Bibliotecas, Problemáticas sociales, Resistencia, América Latina.

Spatial resistance: a library practice

Abstract: This article is based on a research that addresses the problem of the processes of resistance that in Latin America have allowed the configuration and operation of libraries as a response to social problems. For this reason, it is conceptually located in geography and in particular in space, in order to question librarianship in the understanding of social phenomena, thus triggering a qualitative methodological exercise with content analysis in a critical perspective so that the reading and analysis allow to situate the saying in space and the space of the library's saying as part of the spatial resistance of librarians.

Keywords: Territory, Libraries, Cultural issues, Social issues, Resistance, Latin America.

1. Introducción

Este trabajo parte en consonancia con la investigación sobre la educación lectora y su vinculación con las economías campesinas, familiares y comunitarias (ECFC):1 una mirada a través de contextos culturales (bibliotecas) y escolares (escuelas rurales), el caso de Argentina, realizada en convenio entre la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (Colombia) y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Argentina). Tiene como propósito conocer cómo las bibliotecas y escuelas rurales pueden fortalecer las economías campesinas en países con políticas de agricultura familiar, como el caso de Argentina. Entonces, aparece una inquietud por desentrañar desde la perspectiva del espacio, los modos mediante los cuales América Latina ha enfrentado su devenir y ha combatido los totalitarismos epistemológicos desde procesos pacíficos y comunitarios. En razón a ello, se propuso un ejercicio investigativo complementario denominado “La resistencia espacial: una práctica de biblioteca” el cual tiene como finalidad comprender cómo se ha insertado la biblioteca en los procesos de formación de los ciudadanos para producir formas de resistencia en perspectiva espacial.

Bajo esta inquietud, apareció una cuestión metodológica que desde el paradigma interpretativo vincula el análisis de contenido de variadas fuentes documentales para entender las formas del decir y el decir de las formas en las cuales el espacio es propósito y finalidad de la práctica bibliotecaria, en tanto práctica de resistencia espacial. Esto, mediante herramientas como Web of Science, que es una de las meta bases de datos más importantes del mundo, y el uso de inteligencia artificial para el acceso, ordenamiento, procesamiento y análisis de la información. Acompañando este proceso metodológico acudimos al desarrollo de unos escenarios de análisis para constituir un estado de la cuestión y un marco reflexivo en el que las teorías y los conceptos van ilustrando los modos interpretativos utilizados para los fines investigativos ya mencionados. En la estructura de divulgación encontraremos, primero, un apartado denominado “Situarse en la biblioteca”, donde se problematiza la historicidad y la espacialidad de la biblioteca como condición de las tensiones entre sociedad, Estado y vida cotidiana. Una segunda sección, que hemos llamado “Referentes reflexivos en lo académico”, el cual enfatiza en un modo reflexivo para reconocer algunas de las líneas de trabajo más destacadas del mundo académico en torno a la relación biblioteca, política y espacio. Una tercera parte, que nombramos como “La biblioteca como objeto de la espacialidad” y expresa la necesidad de configurar un modo explicativo de intersección entre los conceptos, sus teorías y las realidades latinoamericanas donde ello puede leerse. Un cuarto apartado lleva la denominación de “La resistencia espacial como práctica bibliotecaria”, que tiene por finalidad recoger los hallazgos más destacados sobre esa relación de la biblioteca con el espacio en los procesos de los colectivos de algunos países en América Latina. Finalmente, nos dedicamos a las reflexiones finales que se constituyen como una invitación para la crítica y el fortalecimiento de esta línea de trabajo en la bibliotecología y en la educación geográfica.

2. Situarse en la biblioteca

Con el Decreto 287 de 1975, se declara a la Biblioteca Nacional de Colombia como Monumento Nacional, lo cual, en la perspectiva de Anderson (2021), este hecho podría interpretarse como una acción del Estado Nacional para reafirmar los vínculos de los ciudadanos con la memoria colectiva, legitimando la unión del territorio. Todo esto acontece 330 años después de que en Puebla (México) se fundara en 1646 la primera Biblioteca occidental de la región, la Palafoxiana. Es así como desde el XVII hasta el siglo XXI, América Latina ha venido atestiguando la construcción y la consolidación de bibliotecas en cada país. Inicialmente, las bibliotecas se convirtieron en contenedoras de la producción de conocimiento, que en su mayor parte era del norte global, para luego ir incorporando, de a poco, sus propios legados. Grandes colecciones, acomodadas en estanterías de gran tamaño, fueron formando calles y laberintos en los que ilustrados y legos transitaron, tejieron historias, pero, sobre todo, produjeron espacio a la vez que se reconfiguran como espacios de memoria.

Pensar en la producción del espacio en clave de bibliotecas es un asunto con escasos abordajes profundos y sistemáticos. Para ilustrar ello, al consultar la base de datos de Web of Science encontramos que solo hay 363 resultados relacionados con las bibliotecas y el espacio. De ellos, 31 artículos abordan el espacio como un asunto que la biblioteca debe considerar en la formación de los lectores; 21 trabajan el espacio como una cuestión mobiliaria para formar en la biblioteca; 12 como un asunto a considerar en la innovación de los espacios bibliotecarios, y así sucesivamente, las alusiones al espacio aparecen como un aspecto material que es condición de posibilidad u obstáculo a las actividades bibliotecarias. De igual manera, al revisar en el buscador de Google Académico, las poco más de 167.000 referencias, que, al analizarlas con inteligencia artificial, arrojan las mismas tendencias respecto al resultado anterior.

Parece ser que hay una lectura del espacio en clave de bibliotecas, que reivindica la mirada decimonónica de este como un contenedor, como un accesorio de la vida, de lo social, pero sobre todo de la ciencia. Por ejemplo, hay toda una línea de trabajo representada por Harper & Mathuews (2020) para quienes el fundamento de los procesos bibliotecarios está vinculado al diseño mismo del espacio. O bien, la trayectoria desarrollada por Vasilievna & Vladimirovna (2021) que proponen a la biblioteca y sus procesos como un asunto de la materialidad misma del espacio y sus factores ambientales. Por su parte, la línea de Pacino (2022) le da al espacio bibliotecológico el atributo de generar encuentros para los procesos sociales, pero no lo desarrolla ampliamente. Lo mismo acontece con la perspectiva de Thoilliez, Esteban & Reyero (2023) donde el espacio bibliotecológico aparece como correlato de la memoria y los procesos ciudadanos, pero no como un agente de ellos. Esto se debe a que la bibliotecología, como disciplina científica, surge en el siglo XIX, con grandes dificultades para con un diálogo interdisciplinar. Empero después de la inflexión decolonial en la década de los noventa, y particularmente en los últimos 15 años, ha comenzado a articularse con otros campos del conocimiento como la geografía, en el sentido de lo que proponen Leckie, Given & Buschman (2010) en Critical theory for library and information science: exploring the social from across the disciplines, vinculando algunos autores representativos como Lefebvre (2013) en relación con el espacio, la bibliotecología y la Ciencia de la Información.

Si tenemos en cuenta lo anterior, la relación espacio y biblioteca es indiscutible. Ahora bien, ¿Cómo está construida? ¿Cuál es el lugar de enunciación? ¿Qué sentidos ha configurado en la historia y la espacialidad en América Latina? Son preguntas de una necesidad manifiesta: la reflexión por el espacio en y con la biblioteca en perspectiva geográfica, para, de este modo, hacer visible en la historia misma de los procesos sociales en América Latina el papel de la biblioteca como un espacio de y para la resistencia.

A fin de acotar, en términos de escala, la naturaleza del problema a abordar, es necesario que recordemos que las bibliotecas nacionales como la de Chile (1813), la de Colombia (1834), la de Argentina (1810) y la de Brasil (1810), por nombrar algunas, expresan, al menos desde mediados del siglo XIX, la idiosincrasia de las élites nacionales y su proyecto de consolidar la nueva Nación. Testimonio de ello es la arquitectura elegida, el tipo de colecciones, el arte que acompaña los muros, su ubicación y la disposición de sus materiales. Por ejemplo, en el siglo XXI, la Biblioteca Nacional de El Salvador, que fue donada por el gobierno de China con un costo de más de 50 millones de dólares, muestra en su monumentalidad los esfuerzos y las relaciones que el gobierno de turno ha querido poner de manifiesto como resultado de su gestión. Las bibliotecas nacionales especialmente vinculadas con la salvaguarda del patrimonio bibliográfico de la Nación buscan articularse a lo que se define como Memoria Nacional, que el Diccionario de la Memoria Colectiva (Vinyes, 2018, p. 294) expone como:

(…) Una de las formas más tardías de todas las memorias colectivas que han surgido durante la historia. Apareció en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la nación se convirtió – con el impulso de la filosofía de la ilustración- en un concepto central del debate político (…) Desde la Revolución Francesa se ha convertido en un objetivo importante en las luchas de competencia que enfrenan a los emprendedores de identidad colectiva.

En este sentido, las bibliotecas sin lugar a dudas son evidencia de los procesos sociales. Sin embargo, ello es sólo un aspecto de lo que son como un espacio socialmente producido, ya que albergan, siguiendo a Lefebvre (2013) concepciones, representaciones y prácticas que son condición y posibilidad del tiempo pasado, presente y futuro.

Un elemento importante a destacar de las bibliotecas nacionales, al menos en América Latina y el Caribe, es que la mayoría, por la misma historia de esta tipología bibliotecaria, se deriva de proyectos de las élites económicas y políticas. Dichos proyectos se han convertido en un escenario de posibilidad para el surgimiento de procesos subalternos y divergentes. Por ejemplo, en Argentina, según el análisis de Iramain (2017) el surgimiento y consolidación de un movimiento como el de las Madres de la Plaza de Mayo,2 hace parte de un complejo proceso de víctimas de la dictadura, que obligó a sujetos poco convencionales de la escena política a reclamar sus derechos y reivindicar su lugar en lo social. Asunto que no hubiese sido posible sin la configuración de la conciencia y la acción política. Además, como lo señala Planas (2017) ha permitido en los procesos bibliotecarios en el país y en la conservación patrimonial de instituciones como las bibliotecas nacionales poner de manifiesto la discusión sobre asuntos de la memoria y los diferentes procesos sociales que de suyo tejen la historia pasada y futura del país y de América latina.

De la misma manera, en el caso de Chile,3 Monsálvez Araneda (2013) nos recuerda no sólo lo crudo de la realidad de la dictadura de Pinochet,4 sino que pone de manifiesto como en la adversidad surgieron movimientos para la transformación y la resistencia. Este asunto lo atestigua Araya (2020) con su investigación sobre las bibliotecas populares y su papel en la transformación de la realidad chilena. El caso de Brasil no es menos llamativo durante el periodo de la dictadura,5 como lo presenta Napolitano (2014) para quien los procesos de subversión y transformación de los opositores de la dictadura fueron esenciales para la construcción de un Brasil democrático y participativo, vinculado a iniciativas de la formación del espíritu crítico a través de las bibliotecas públicas. De este modo lo presenta la UNESCO (1969) que, junto con el trabajo de Almeida (2017) muestran que allí hubo unos procesos de formación de la clase obrera y el pueblo en general para hacer frente a las lógicas hegemónicas.

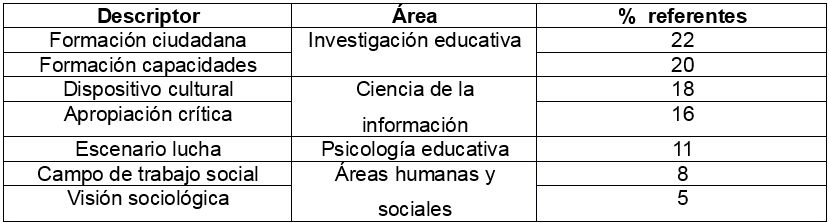

Si tenemos en cuenta lo anterior, es indiscutible el papel que ha desempeñado la existencia de las bibliotecas en los procesos históricos latinoamericanos como posibilidad de acceso, circulación y apropiación de saberes y conocimientos. Ahora bien, ¿Cómo se ha insertado la biblioteca en los procesos de formación de los ciudadanos para producir formas de resistencia en perspectiva espacial? Como síntesis de los referentes reflexivos en lo académico se obtiene la tabla 1 que se presenta a continuación, la cual fue construida a partir de la búsqueda en la base de datos Web of Science con 7 descriptores que fueron objeto de análisis en 4 áreas del conocimiento con sus correspondientes referentes. A partir de ello, se seleccionaron, clasificaron y analizaron los textos en el marco de la investigación objeto de este artículo.

La búsqueda en la Web of Science presenta ciertas limitaciones que deben considerarse al utilizar esta plataforma de investigación académica. Una de las principales es su enfoque en las publicaciones de alto impacto, lo que puede resultar en una menor representación de estudios publicados en revistas de menor prestigio o en idiomas distintos del inglés. Esto puede generar un sesgo hacia la investigación occidental y en inglés, dejando fuera valiosas contribuciones de otras regiones y en otros idiomas. Además, Web of Science puede no incluir todas las disciplinas con igual profundidad, lo que podría limitar la exhaustividad de las búsquedas en áreas emergentes o interdisciplinarias.

A pesar de estas limitaciones, Web of Science es elegido frecuentemente sobre otros recursos debido a su rigurosa selección de revistas y su robusta base de datos de citas, que permite a los investigadores rastrear la influencia y el impacto de un trabajo en el campo académico. La capacidad de realizar análisis de citas y métricas de impacto es una de las razones clave por las que este recurso se prefiere, ya que estas herramientas son esenciales para evaluar la relevancia y el alcance de la investigación. Además, su interfaz intuitiva y las opciones avanzadas de búsqueda facilitan la recuperación de información específica y relevante de manera eficiente. En resumen, aunque Web of Science tiene sus limitaciones, su calidad de contenido, herramientas analíticas y cobertura en revistas de alto impacto lo convierten en una herramienta valiosa y preferida para investigadores que buscan realizar búsquedas bibliográficas detalladas y rigurosas.

Actualmente, si nos acercamos a una base de datos como Web of Science y analizamos la relación entre la biblioteca, lo público, la formación y los procesos sociales y políticos, nos encontramos con un poco más de 462 artículos de investigación, en áreas como la investigación educativa, la ciencia de la información, la psicología educativa, entre otras. Entre todos estos artículos hay unas líneas de trabajo a destacar, por ejemplo, Johnson (2022) representa una perspectiva en la que la biblioteca aparece como un campo de trabajo social en el cual se desarrolla una disputa entre las formas hegemónicas de producción de conocimiento, su circulación y los modos de apropiación por parte de los colectivos sociales.

De esta perspectiva, resulta llamativo que agrupa una serie de investigaciones en las cuales la biblioteca es tratada como un dispositivo político para la acción social y cuya tarea fundamental es vincular a los sujetos a procesos de formación y reconocimiento de sus capacidades para la transformación del entorno, lo cual va en la misma vía de Duque-Cardona (2019), quien desarrolla la biblioteca como un dispositivo cultural. Además, el modo de articulación de la biblioteca con los demás procesos sociales es un eje transversal que habilita una tensión entre instituciones, sujetos y discursos. Lo interesante de esta perspectiva para la pregunta que nos ocupa es que permite considerar la biblioteca como un escenario de posibilidad de y para la producción de conocimientos, pero en una perspectiva crítica y ajena a los modos convencionales de abordar la información, y de pensar la acción como un asunto subsidiario de las élites ilustradas.

En consonancia con lo anterior, aparece una línea de trabajo, cuyos mayores representantes son Xia, Xiao, Zheng & Zhang (2021). Dentro de sus planteamientos hay un tipo de pragmatismo bibliotecológico que se caracteriza por vincular la producción de conocimiento a formas de apropiación crítica para direccionar la acción política. Esto implica que la biblioteca se propone como un código que, a través de estrategias éticas, estéticas y políticas, produce protocolos inesperados con los cuales hacer frente a la lógica alienante de las instituciones hegemónicas y elitistas. Igualmente, este y otros trabajos similares muestran un ejercicio reflexivo orientado a la instalación de capacidades en los contextos de funcionamiento de las bibliotecas, particularmente en el Sur Global, que permitan la reivindicación de los saberes propios y los entramados culturales. El aspecto más destacado de estos trabajos revisados para la pregunta que nos ocupa es considerar la biblioteca y lo que a través de ella acontece, como un modo de potenciación de las capacidades que en el espacio se pueden suscitar cuando se piensa la información como un asunto del consenso, el reconocimiento y la legitimación de los saberes propios, alternos y autóctonos.

Por su parte, al revisar el conglomerado de investigaciones, aparece un enfoque representado por Liu, Xu & Xiao (2023) en el que se destaca el horizonte sociológico y político-económico del que es protagonista y subsidiaria la biblioteca en los Estados Nacionales. Se aprecia en este texto, un énfasis en la relación entre el componente ideológico del Estado y la capacidad de la biblioteca para ser vehículo de reivindicación o resistencia de ello. Esto implica un reconocimiento de la biblioteca como un elemento orgánico sobre el que se disponen acciones afirmativas en el marco de los procesos de recuperación, acceso, apropiación, mediación y circulación de los saberes y conocimientos que la biblioteca misma acompaña o propicia. Ahora bien, respecto a la pregunta que alimenta nuestra investigación, podemos retomar de esta línea de trabajo un aspecto sustantivo muy importante, y es la capacidad de agenciamiento que desde y con la biblioteca se puede construir en las sociedades, especialmente en aquellas donde es quizá, el único punto de encuentro en la producción de conocimiento.

Al continuar con la revisión de la producción académica, encontramos una contribución encabezada por Santos-Hermosa & Atenas (2022), quienes sugieren que el trabajo bibliotecológico es un escenario combativo sobre el que hay una disputa entre la división social del trabajo, las proyecciones sociales y los anhelos de transformación y cambio de las condiciones cotidianas que abruman a la clase trabajadora en los países del sur global. Sumado a esto, también debe destacarse la preocupación por la formación de las capacidades de participación de los ciudadanos en y a través de la biblioteca como un espacio democratizado. Asunto bastante tenso en el marco de las realidades de América Latina, donde esto a veces puede considerarse como una utopía. Así, la pregunta de la cual nos ocupamos en esta investigación termina siendo un punto de intersección con las reflexiones de este encuadre. Puesto que, en ella subyace una condición irrenunciable como lo es el reconocimiento de las formas de alienación del capitalismo y su dispositivo de exclusión llamado ciencia, que incorporado en las bibliotecas genera posibilidades para arremeter contra las lógicas hegemónicas desde una posición de resistencia que no sólo es corporal sino también cognoscitiva.

De manera complementaria, emerge un itinerario de investigación protagonizado por el trabajo de Qu (2023), donde se destaca la relación entre la biblioteca y los procesos ciudadanos que implican una lectura y escritura situada. Con ello se refiere al proceso de interacción simbólica que se opera en las formas del decir y del hacer que emergen de manera tangente y opuesta al convencionalismo racionalista de un proceso formativo lineal. Esto supone que un usuario y lector de la biblioteca tiene la oportunidad de construir posición frente a lo que lee y escribe, para desde allí reafirmar su lugar en el mundo como un sujeto que puede, sabe y transforma. Gracias a este tipo de investigaciones y afirmaciones podemos entender que una pregunta como la nuestra se sitúa en un horizonte de posibilidades que no está exento de la vigilancia epistemológica, pero si es un dispositivo mediante el cual se pueden activar las herramientas necesarias para pensar un proceso formativo en la biblioteca orientado al reconocimiento de las acciones de resistencia de colectivos que se sirven de ella, puntualmente, en América Latina.

Un panorama que emerge junto a los ya mencionados es el que lideran Faletar Tanacković, Balog & Erdelez (2021), para quienes la biblioteca es un agente transformador con capacidades de agenciamiento en sociedades que requieren procesos formativos para hacer frente a las fatalidades cotidianas y las cargas homogeneizantes que provienen de muchas instituciones. Un proceso reflexivo en esta perspectiva desencadena para nuestros propósitos, una pregunta por el rol pedagógico que la biblioteca tiene al ser contenedora y contenido de los procesos sociales, especialmente, en lo que respecta a la construcción de las sociedades y sus formas de resistencia. Aspecto sustancial para entender la tarea de los colectivos sociales articulados a las bibliotecas y sus logros históricos en sociedades profundizadas en un tipo de fetichismo racionalista que oculta el valor y el sentido de lo propio, lo autóctono y lo cultural.

3. La biblioteca como objeto de la espacialidad

De acuerdo a Lussault (2007), el espacio está configurado por prácticas, pero también por objetos en una relación recíproca, claro está, no siempre armónica. En el caso de la biblioteca podríamos decir que es un objeto de la espacialidad. Esto quiere decir que, ella es el resultado de un conjunto de relaciones materiales e ideales establecidas por una sociedad en un tiempo dado, lo que significa que no son lo mismo las bibliotecas de mediados de siglo XIX hoy, a lo que fueron en su momento. Ahora bien, la biblioteca también es una forma de separar para unir, ya que a través de ella se hacen unos recortes espaciales para producir una forma de realidad social con la cual organizar la coexistencia de instituciones, sujetos y discursos. Por ejemplo, las bibliotecas populares aparecen como una forma de organizar los mecanismos y dispositivos de acceso a la información que antes las clases trabajadoras no podían tener por el efecto excluyente de las condiciones económicas.

La biblioteca, en sus diferentes modos, expresa proximidades, recurrencias y rupturas mediante las cuales se constituyen formas de la co-presencia, que no es otra cosa, siguiendo a Baudrillard (2017), que el modo en cómo se relacionan las cosas en el espacio. Producto de esas relaciones, la co-presencia puede ser: topográfica y topológica. La primera, alude a espacios marcados por la continuidad, tanto material como simbólica, como es el caso de bibliotecas populares que se encuentran, en su mayoría, en los barrios de la clase trabajadora en los países del Sur Global, evidenciando una continuidad simbólica que vincula la lucha popular a los procesos formativos de comunidad desde una perspectiva del acceso universal y democrático a la producción de conocimiento científico. La segunda refiere a espacios que permiten redes de comunicación y transporte. En Medellín (Colombia) tenemos el caso del Sistema de Bibliotecas Públicas, donde algunas de ellas están conectadas a los transportes masivos como los Parques Bibliotecas “Fernando Botero”, “Gabriel García Márquez”, “San Javier”, entre otros.6

A partir de lo anterior podemos apreciar que la biblioteca es un instrumento de recorte espacial, entendiendo con ello, como lo sugiere Harvey (2017), la capacidad de un espacio dentro del capitalismo de generar límites abiertos, cerrados, materiales o simbólicos. Al respecto Matthews (2021) nos señala que en muchos de los países del Sur Global las bibliotecas, particularmente las públicas, son la posibilidad de fracturamiento de las brechas sociales y económicas en tanto permiten a las clases trabajadoras conocer y desarrollar capacidades de agenciamiento para la transformación de sus realidades. Esto se produce también, porque la biblioteca permite jugar con la distancia para organizar la realidad espacial, pero exige un saber para poder. Es decir, en la perspectiva de Pandolfelli et al. (2021), tanto el acceso como el tránsito por la biblioteca, sea escolar, popular o pública, está arbitrado por las formas de decir en el espacio y por los espacios del decir, ya que, un sujeto se mueve en el espacio bibliotecario en razón, primero, del efecto material que el edificio de la biblioteca es, pero también se moviliza en razón de la capacidad de reconocerse en dicho espacio y reconocer lo que éste le ofrece como realidad, pensamiento y posibilidad.

Al ser la biblioteca un objeto de la espacialidad es el resultado de una producción espacial, que, siguiendo a Lefebvre (2013), es el modo en el que las sociedades, mediante los saberes institucionales (concepciones del espacio), las formas de circulación y apropiación de los conocimientos institucionales o no (representaciones del espacio) y la vida misma (prácticas espaciales) vincula las cuestiones materiales, simbólicas y pragmáticas de la existencia. A partir de allí, tiene la capacidad ejercer cuatro funciones: la primera habla de la biblioteca como un marcador que permite identificar los espacios de acción, en los cuales, en perspectiva de Campana, Mills, Kociubuk & Martin (2022), emergen formas del saber, el hacer y el ser que pueden o no estar en coherencia con la lógica ecosistémica del lugar donde se encuentra la biblioteca. La marcación consiste en una prescripción del espacio y de las cosas que en él están, que en perspectiva de Soja (1996) es la forma en la cual se hacen explícitas las posibilidades y limitaciones de un espacio y las cosas que lo constituyen. Por ejemplo, en el caso del colectivo argentino “Basta Biblioclastia”7 vienen desarrollando desde 2021 acciones que ponen de manifiesto las prácticas de exclusión, proscripción, desvalorización, entre otras que ejercen condicionamientos y obstáculos a la democratización del saber. En su trabajo, la función de marcador de la biblioteca se materializa haciendo visibles las acciones que dan sentido y significado a ciertas prácticas de resistencia con las cuales son posibles otras posibilidades del saber, el ser y el hacer, es decir, producen marcas que son sinónimo de coordenadas mediante las cuales se pueden crear rutas de formación, acción y transformación.

La segunda función muestra a la biblioteca como elemento identitario que posibilita la identificación social y política de los sujetos, dado que, como lo presenta Irvin (2022), reviste ciertas formas de relacionamiento en las que el conocimiento propiciado allí, se convierte en corporeidad y pragmática, es decir, en una forma de saber-poder. Al ser una función identitaria, la biblioteca, adviene en lo que Chul Han (2022) denomina infocracia, un espacio de poder sobre y con la información en la que hay una división social y la adquisición de unas formas de ser y saber. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca peruana “Puriyninchik”,8 esta se ha convertido en una forma no hegemónica de ratificarse y reconocerse en el espacio de lo social desde lo ancestral sin caer en la exotización y vincular los saberes propios en una relación horizontal con otras formas de saber existentes.

La tercera función alude a la biblioteca como signo de distinción, que en perspectiva de Solomonick (2015), se refiere a la relación entre la representación social y la posición simbólica que en un determinado contexto tiene un objeto, en este caso la biblioteca y los atributos que otorga según el papel de los sujetos en los campos de saber. Implica una forma de reconocimiento mediante la cual la biblioteca habita de manera inmanente todas y cada una de las formas del lenguaje de los sujetos que con y a través de ella existen en el espacio social. Por ejemplo, el caso del colectivo brasileño “Quilombo intelectual”9 que reivindica desde el trabajo con las comunidades segregadas el papel de la lectura y la escritura como posibilidades de transformación, cambio y resistencia frente a las lógicas avasalladoras de las elites en Brasil.

La cuarta función remite a la biblioteca como tránsito y posibilidad de experiencias. Amparados en el trabajo de Gwenneth Phillips & Bunda (2023), podemos afirmar que la biblioteca habilita y legitima las capacidades de los sujetos para estar y ser en el espacio social, tanto de manera física como simbólica. En su trasiego construyen la experiencia que, siguiendo a Martin (2013), es la configuración de aquello que somos por efecto de nuestra relación con el espacio y con el tiempo. Por ejemplo, el caso de “Bibliotecas a la calle”10 en Colombia ha permitido, entre otras, que los jóvenes, de las ciudades puedan construir otra relación con la biblioteca a partir de sus contextos para dar paso a nuevas formas de existencia en las que es posible un mundo que antes estaba anulado por efecto de la segregación, la marginación y la aporofobia.

A partir de lo anterior, podríamos decir que la biblioteca es objeto de la espacialidad en tanto que, es resultado del ejercicio solidario y contradictorio entre realidad, pensamiento y posibilidad de lo social. Por ello, es una producción que emana de un conjunto de objetos y acciones que hay en el espacio por efecto de la movilidad y la co-presencia de sujetos, instituciones y discursos. En este sentido, la biblioteca como objeto de la espacialidad es propósito, finalidad y consecuencia de las relaciones económicas, políticas, simbólicas, éticas y estéticas. De ahí que, adquiera unas funciones en las cuales ejerce modos de relacionamiento que, en América Latina, han permitido a los colectivos y organizaciones diversificar el sentido y el significado de la biblioteca como un espacio socialmente producido.

4. La resistencia espacial como práctica bibliotecaria

Para hablar de resistencia espacial, primero debemos reconocer con De Certeau (1999), que ella reúne el conjunto de prácticas que los sujetos utilizan para enfrentar las relaciones de poder cuando estas son un punto de imposibilidad o limitación. Para ilustrarlo, recordemos que aunque son muchos años los que separan a la dictadura militar de la aparición del movimiento “Basta Biblioclastia” en Argentina, los efectos estructurales las acciones violentas emanadas de los procesos de desaparición forzada y asesinatos de Estado, dejaron instalada en la población la indignación y toma de posición de asociaciones como la de bibliotecarios de la provincia de Córdoba donde se configuró esta forma de resistencia contra el fatalismo y el desahucio provocados por las burocracias y los discursos segregacionistas herederos de esa otrora dictadura. Cabe anotar que la resistencia se presenta como algo fragmentario y localizado que se circunscribe a un contexto particular y con un fin particular, en este caso enfrentar las banalidades delictivas de las acciones del Estado.

Segundo, de la mano de Anteby (2024), debemos entender que la resistencia es espacio/tiempo, es tanto historia como geografía puesta al servicio de un sistema de representaciones mediante las cuales se contradice la lógica hegemónica que ejerce control sobre un conglomerado en un momento y lugar determinado. Como lo muestra claramente el movimiento peruano “Puriyninchik” quienes a través de la reivindicación de los saberes ancestrales han puesto de manifiesto un proceso de acceso universal y equitativo al conocimiento con el concurso de una biblioteca de y para todos, con libro, actos, puestas en escena, tomas culturales y presencia en los medios de comunicación del país.

Tercero, pensar en perspectiva de Olson & Zamalin (2024) que la resistencia es una capacidad que emerge de la relación átona y disímil que hay entre una forma instituida y otra instituyente de lo social o en contra de lo social. Como en su momento lo ha venido constatando el colectivo que alimenta en Brasil la propuesta de “Quilombo intelectual” que en una de sus acciones colectivas ejerce una pragmática del lenguaje que tiene como lugar de enunciación la herencia afro y el poder popular de los habitantes de las favelas como herramienta de cambio, transformación e innovación en los procesos sociales, particularmente donde la acción del Estado ha sido restrictiva e imposibilitadora.

Cuarto, establecer con ayuda de Stephen & Alvarado (2023) una comprensión de la resistencia espacial como un dispositivo de contrapoder mediante el cual los sujetos conquistan su libertad a través de una reelaboración de lo cotidiano. Tal y como lo ha venido desarrollando el Colectivo colombiano de “Bibliotecas a la Calle” donde el cerramiento y la convencionalidad de la biblioteca ha dado paso a un proceso de reconfiguración del espacio abierto y colectivo para incitar la participación de todos y todas no sólo en la circulación y apropiación de conocimientos sino también en la producción de un conocimiento pertinente, eficaz y territorial en los entornos urbanos y en las nuevas ruralidades.

A través de lo anterior, apreciamos que la biblioteca se ha constituido en un punto de intersección espacial en el que se destaca la emergencia y consolidación de unas prácticas que pueden ser solidarias o contradictorias con las formas instituidas e institucionalizadas, pero con un énfasis en la alteridad, la subversión y la oposición de tal modo que lo que allí aparece son las formas de resistencia mediante las cuales colectivos e individuos se apropian del espacio, lo reconocen y lo convierten en la condición de posibilidad para reconfigurar otros modos heterogéneos y diversos mediante los cuales hacer que lo imposible, sea.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos intentado dar respuesta a cómo se ha insertado la biblioteca en los procesos de formación de los ciudadanos para producir formas de resistencia en perspectiva espacial. Para ello, nos hemos situado en una premisa fundamental: reconocer la biblioteca como un espacio socialmente producido, cuya práctica más destacada es la resistencia espacial. Esto justificado en cuatro hechos con consecuencias epistemológicas:

Primero, si bien históricamente las bibliotecas aparecen como una forma elitista de administrar el conocimiento, el acceso de las clases trabajadoras por medio de diferentes estrategias ha reconfigurado la relación entre saberes y conocimientos. Esto ha provocado la incorporación de escritores y lectores no tradicionales, autóctonos y ancestrales al proceso bibliotecario. A partir de allí, se han desencadenado nuevas formas de producción de conocimiento que han puesto en tensión la relación con los saberes hegemónicos y las formas tradicionales de concebir los procesos formativos y de participación de los ciudadanos con y a través de las bibliotecas.

Lo anterior ha supuesto un quiebre epistemológico por el que, por ejemplo, se reconocen como formas de producción tan importantes y valiosas como las de la ciencia convencional de occidente. Asimismo, esto ha supuesto un reordenamiento de las prácticas bibliotecológicas que han pasado del monumentalismo preservacionista a la formación para la acción. Es decir, se ha superado la visión de anticuario, vigilante y ordenador, dando paso a un ejercicio reflexivo, crítico y de acción en lo político a través de la ciencia de la información.

Segundo, las tensiones sociales en América Latina no han estado aisladas de los procesos bibliotecarios. En los últimos 50 años lo convulso de la política ha provocado estallidos sociales, de los que han surgido propuestas de acción colectiva para reivindicar, reclamar y proteger derechos no reconocidos en poblaciones y segmentos de lo social que ni siquiera se consideraron parte activa de los procesos ciudadanos. En conexión con ello, la biblioteca deja de ser un receptor pasivo para convertirse en la posibilidad activa de formar públicos para el ejercicio político, de tal modo que el conocimiento deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta de transformación en contextos de deterioro y minusvalía social.

Gracias a los movimientos sociales vinculados a los procesos bibliotecarios, muchos países en América Latina cuentan hoy con agregados culturales que se han constituido en baluartes de un patrimonio inmaterial con efecto sobre lo ético, estético y político. Todo ello para promover formas alternas y renovadas en las que las taxonomías de la exclusión pierden eficacia para dar paso a una sociedad, que si bien no es más equitativa si permite generar espacios de discusión para la acción y da voz a quienes antes no podían pensar en tenerla.

Tercero, el acceso y apropiación de los conocimientos ha permitido en América Latina construir posibilidades desde el pensamiento en atención a las demandas y problemas de la realidad de cada contexto, de tal modo que la biblioteca es protagonista o complementa los procesos formativos que en otros espacios se generan o no son posibles. Vista así, la biblioteca propicia la intersección entre lo institucional, lo cotidiano y lo científico, pero en una perspectiva de las múltiples posibilidades que el conocimiento mismo tiene y reviste cuando se piensa desde la alteridad, la diversidad, la disidencia, lo distinto, lo incomprensible y lo imposible.

La transformación en el acceso y la apropiación está siendo una oportunidad en el Sur Global para el desarrollo de las capacidades de los sujetos, pero con un efecto no subsidiario de las formas convencionales de pensar el conocimiento. Permite hoy, el fortalecimiento de los procesos de producción de conocimiento en un marco renovado que supera la relación ciencia- verdad para pasar a una relación ciencias, verdades y contexto.

Cuarto, la producción del espacio bibliotecario es un proceso poco reconocido por la bibliotecología misma, pero es un hecho inminente en su devenir. Esto implica que la biblioteca es un proceso social con acción y efecto sobre la existencia sensible y metafísica, aunque lo que más se valora es el efecto material que percibimos con los sentidos. Puesta la biblioteca así, se le entiende como espacio en el sentido de que es punto de intersección entre concepciones, representaciones y prácticas del espacio/tiempo, es decir, es contenedor y contenido de las relaciones entre la realidad, el pensamiento y lo posible que los sujetos, los objetos y las acciones pueden, son y sienten en una perspectiva de ordenamiento, movimiento y transformación.

En este sentido, la producción del espacio bibliotecario reúne modos interseccionales entre las ideas, los conceptos, los saberes y las prácticas que por efecto de la historicidad misma que les constituye se hace tangible en las formas y contenidos, en las texturas, en los sonidos, en todo aquello que desde la experiencia de lo sensible se pone manifiesto en lo que denominamos espacio del decir y decir del espacio. En lo que hemos configurado como el sustrato sobre el cual se desarrolla la vida y todos los procesos de la existencia en un ejercicio que es a la vez solidario y contradictorio, pero necesario para que la biblioteca misma contenga los atributos necesarios que hacen de la espacialidad su más tangible resultado.

Referencias

Almeida, M. A. (2017). Bibliotecas públicas no Brasil: história, políticas e perspectivas. Revista brasileira de biblioteconomia e documentação, 13(1), 1-20. https://doi.org/10.11606/issn.1981-1640.v13i1p1-20

Anderson, B. (2021). Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica.

Anteby, M. (2024). The interloper: lessons from resistance in the field. Princeton University Press.

Araya, M. (2020). Bibliotecas populares en Chile: una historia de lucha y resistencia. En J. A. Frías, & M. Araya (Eds.). Bibliotecas populares en América Latina: historia, presente y futuro (pp. 67-84). Universidad Nacional de Córdoba.

Baudrillard, J. (2017). El sistema de los objetos. Siglo XXI.

Campana, K. J., Mills, J. E., Kociubuk, J. & Martin, M. H. (2022)- Access, advocacy, and impact: how public libraries are contributing to educational equity for children and families in underserved communities. Journal of research in childhood education, 36(4), 561-576. https://doi.org/10.1080/02568543.2021.2017375

Chul Han, B. (2022). Infocracia. Taurus.

Colombia. Presidencia de la República (1975). Decreto 287 de 1975. Por medio del cual se declara Monumento Nacional la colección de libros raros y curiosos, hemeroteca, manuscritos e impresos y fondos que la componen, junto con el edificio de la Biblioteca Nacional. Presidencia de la República.

De Certeau, M. (1999). La Invención de lo cotidiano: habitar, cocinar. Universidad Iberoamericana.

Duque Cardona, N. (2019). La incidencia de la biblioteca en las desigualdades sociales: aportes epistemológicos a una Bibliotecología y Ciencia de la Información Latinoamericana. Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto.

Faletar Tanacković, F. S., Balog, K. P. & Erdelez, S. (2021). How can libraries support dementia friendly communities? The study into perceptions and experiences of Croatian public librarians. Education for information, 37(4), 525-543.

Gwenneth Phillips, L. & Bunda, T. (2023). Storying social movement/s: remaking meaning in the mobilization of identity. Palgrave Macmillan.

Harper, D. J. & Mathuews, K. B. (2020). Designing library space to support evolving campus needs. En E. Sengupta, P. Blessinger & M. D. Cox (Ed.), Designing effective library learning spaces in higher education (pp. 147-166). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S2055-364120200000029010

Harvey, D. (2017). The limits of Capital. Verso.

Iramain, D. (2017). Una historia de las Madres de Plaza de Mayo. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.

Irvin, V. (2022). Questions learned: considering geocultural context within public librarian professional development. Education for information, 38(4), 389-412.

Johnson, S. (2022) Innovative social work field placements in public libraries. Social work education, 41(5), 1006-1017. https://doi.org/10.1080/02615479.2021.1908987

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.

Leckie, G. J., Given, L. M. & Buschman, J. E. (2010). Critical theory for library and information science: exploring the social from across the disciplines. Bloomsbury Publishing.

Liu, Y., Xu, T. & Xiao, M. (2023). Small data fusion algorithm for personalized library recommendations. International journal of information and communication technology education (IJICTE), 19(1), 1-14. http://doi.org/10.4018/IJICTE.322779

Lussault, M. (2007). El hombre espacial: la construcción social del espacio humano. Amorrortu.

Martin, J. (2013). Cantos de experiencia. Variaciones modernas de un tema universal. Paidós.

Matthews, A. (2021). Reversing the Gaze on race, social justice, and inclusion in public librarianship. Education for information, 37(2), 187-202. Recuperado de https://eric.ed.gov/?id=EJ1304069

Monsálvez Araneda, D. G. (2013). La dictadura cívico–militar de Augusto Pinochet y el exilio como dispositivo de control social. Concepción, 1973–1976. Revista historia y justicia, 1. https://doi.org/10.4000/rhj.6512

Napolitano, M. (2014). A ditadura militar brasileira (1964-1985) e a cultura: uma revisão historiográfica. Revista de história regional, 19(1), 45-66. https://doi.org/10.5212/Rev.Hist.Reg.v.19i1.0003

Olson, A. & Zamalin, A. (2024). The ends of resistance: making and unmaking democracy. Columbia University Press.

Pacino, M. A. (2022). Libraries as social agencies and transition points: serving diverse populations. En K. Scorgie & C. Forlin (Ed.), Transition Programs for Children and Youth with Diverse Needs (pp. 265-273). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1479-363620220000018018

Pandolfelli, G. et. al. (2021). An interprofessional team-based experiential learning experience in public libraries. Pedagogy in health promotion, 9(1), 54-63. https://doi.org/10.1177/23733799211048517

Planas, J. A. (2017). Historia de las bibliotecas populares en la Argentina entre 1870 y 1955: antecedentes bibliográficos. Historia y espacio, 16(55). Recuperado de https://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/article/view/6983

Qu, M. (2023). Exploring patron behavior in an academic library: a wi-fi-connection data analysis. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-023-12248-9

Santos-Hermosa, G. & Atenas, J. (2022). Building capacities in open knowledge: recommendations for library and information science professionals and schools. Frontiers in education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.866049

Soja, E. (1996). Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Blackwell Publishers.

Solomonick, A. (2015). A theory of general semiotics: the science of digns, sign-systems, and semiotic reality. Cambridge Scholars Publishing.

Stephen, Z. & Alvarado, N. (2023). Violence and resistance, art and politics in Colombia. Springer Nature.

Thoilliez, B., Esteban, F. & Reyero, D. (2023) Civic education through artifacts: memorials, museums, and libraries. Ethics and education, 18(3-4), 387-404. https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2283975

UNESCO (1969). Desarrollo de las bibliotecas públicas en el Brasil (y) creación de la biblioteca pública de Brasilia: Brasil - (misión) Octubre-diciembre de 1968. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000008516

Vasilievna, T. I. & Vladimirovna, K. Y. (2021). A atmosfera social e cultural das bibliotecas e seu impacto na educação. Revista on line de política e gestão educacional, 25(7), 4169–4182. https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.7.16176

Vinyes, R. (2018). Diccionario de la memoria colectiva. Gedisa.

Xia, Z., Xiao, Z., Zheng, C. & Zhang, X. (2021). Analysis and design of an online data collection scheme based on campus public opinion monitoring system. International journal of emerging technologies in learning, 16(11), 174-188. https://doi.org/10.3991/ijet.v16i11.23321

Notas

Recepción: 30 Marzo 2024

Aprobación: 15 Julio 2024

Publicación: 01 Octubre 2024